小学校でのプログラミング教育必修化の流れを受けて、子どもに何かプログラミングをやらせてみたいと思っているパパママも多いことでしょう。

でも、プログラミング教室は月謝も高そうだし、子どもが続けていけるのかも不安。自分もプログラミングに興味があるので、親子で一緒にチャレンジしてみたい。そんなパパママにピッタリなのが、自宅でできるロボットプログラミングキットです。

今回は、多くの学校での導入実績もあるロボットプログラミングキット「アーテックロボ」で、実際にロボットを作って動かしてみました。

オリジナルロボットを作って動かせる「アーテックロボ」

「アーテックロボ(Artec Robo)」は教材メーカーアーテックが開発・発売しているロボットプログラミングキット。

ブロックとブロック型のセンサーやモーターを組み合わせてロボットを組み立て、自分の作ったプログラミングで動かすことができます。

基本セット「アーテックロボベーシック」を試してみる

今回試してみたのは、センサーやモーターが入ったロボットプログラミングの基本セット「アーテックロボ ベーシック」。

ロボットの心臓部となる「スタディーノ」という基盤のブロックと、モーター類、電源、センサー類、LEDライトやブザーのパーツなど、ロボット制作に必要なものがひととおり付属しています。

そして特徴的なのが「アーテックブロック」として単体でも発売されている、穴の空いたブロック。縦・横・ななめにつなぐことができ、限られた種類でもさまざまな形のロボットを組み立てられるブロックです。

たくさんのパーツが入っていますが、さて、これでどんなロボットが作れるのでしょうか。

初心者向けから上級者向けまで、豊富なラインナップ

今回試してみた「アーテックロボ ベーシック」の他にも、用途やレベルに応じていろいろな商品が発売されています。

関節の多い、複雑な動きもできるロボットが作れる「アーテックロボ アドバンス」や、初心者に向けた書籍も同梱された「スタディーノではじめるうきうきロボットプログラミング書籍付」、恐竜ロボットが作れる「T.REX(ティーレックス)」など、予算や好みで選べます。

また、組み立てるブロック部分になる「アーテックブロック」は、2014年グッド・トイ賞にも選ばれた、世界25ヵ国、日本全国の幼稚園・保育園で使われている日本製ブロック。

ロボットのセットには入っていない、ビビットな色ものやパステル色のブロックも発売されていますので、こちらを組みわせてロボットを組み立てるのも良いですね。

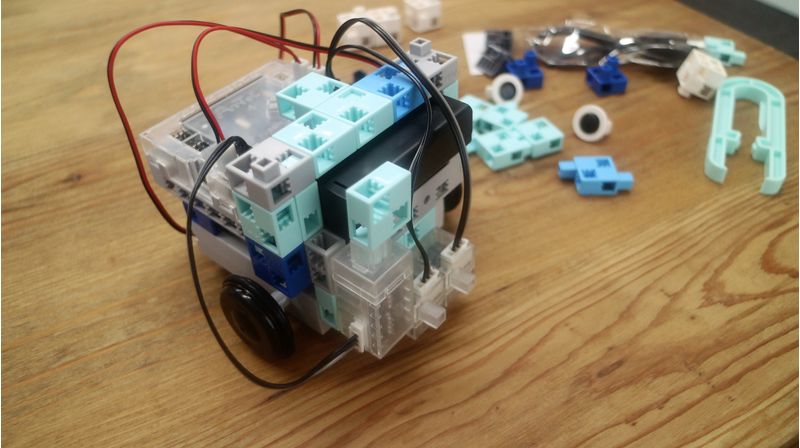

センサーロボ「トランスポーター」作りに挑戦!

まずは準備から

ではさっそく、ロボットづくりにチャレンジ!

アーテックロボのサイトでは、各商品で作れる組み立て説明書と、サンプルプログラムがダウンロードできるようになっています。

まずは、ベーシックセットの最初に載っている、腕に物を乗せると動き出し、線の上を進んで運んでくれる「トランスポーター」と名付けられたロボット作りにチャレンジしてみました。

組み立て説明書には、このロボットに必要なパーツの一覧が載っているので、それ通りにまずはパーツを集めます。

センサー類や、コード類は、どれも同じようでわかりにくいので、このパーツの選別はパパママも一緒になってやってあげると良いかもしれません。

パーツの準備が整ったら、さあ制作!!

……といきたいところですが、子どもがロボット制作を頑張っている間に、パパママはもう一つ準備がありました。

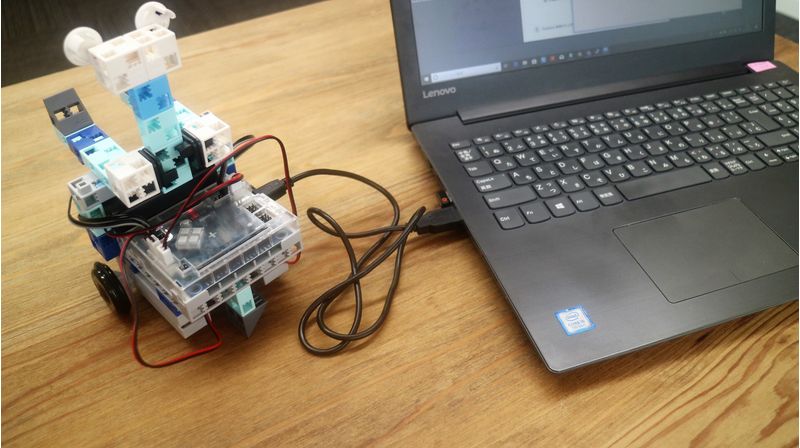

ロボットを動かすためのプログラミングソフトのダウンロードと、ロボットにプログラムを転送するためのUSBデバイスドライバのインストールが必要です。

アーテックロボのサイトからリンクされている「スタディーノ(Studuino)」のサイトから、必要ソフトやドライバをダウンロードし、マニュアルを参考にしながらパソコンにインストールしましょう。

はじめは中心部のボディから組み立てる

組み立て説明書では、段階別に必要なパーツの一覧と組み立て方の説明があり、子どもでも順序よく、間違わずにイラストを見ながら組み立てていくことができるようになっています。

まずは、中心となるボディの組み立てから。基盤のブロックがボディとなるので、その裏に車輪をつけるための土台を作っていきます。

始めて組み合わせてみたアーテックブロックは、なかなか良い感じ。スッと穴にハマってしっかり組み上がるのは、なかなか爽快です。時々上手く入らなくて硬めのときは、しっかりすき間がなくなるまで押し込みましょう。

万が一間違った方向で組み合わせてしまっても、簡単に取り外せる取り外し用の道具がついているので安心です。

モーターとタイヤを取り付ける

ボディの土台ができたら、次はタイヤを付けたモーターをボディに取り付けます。

モーター部もブロックになっているので取り付けは子どもでも簡単にできます。

ただ、最後に基盤にコードを取り付ける部分は、基盤の文字が小さくて読みにくいので、場所の確認と、取り付け向きの確認をしっかりと行いましょう。

小さな子どもでまだ細かい作業が苦手な場合、この基盤にコードを指す作業だけは、パパママがやったほうが安心かもしれません。

これで、車輪が付きました!ちょっとロボットっぽくなってきましたよ。

3つのセンサーの取り付け

次に、ボディにタッチセンサーと、赤外線センサーのブロックを取り付けていきます。

タッチセンサーは、今回は物が腕に乗っているかどうかを検知するために使われるセンサー。

赤外線センサー(赤外線フォトリフレクタ)は、赤外線を使って対象物までの距離を測ることができるセンサーですが、今回はこのセンサーを2つ使うことで、黒い線を感知して、ロボットが黒い線の上を移動してくれるのです。

子どもが組み立てられるロボットに、3つものセンサーがついているなんて驚きですよね!

組み立て説明書を見ながら、ブロックを組み立てた後は、コードで基盤とセンサーをつなげていきます。こちらも、配線の向きなどを間違えないよう線の色に注意して取り付けていきましょう。

電源ボックスの組み込み

電源ボックスには、単3電池3本が必要です。学校教材などでも使われているだけあり、電池ボックスはしっかりネジ止めされていますので、ドライバーもお忘れなく。細部の安全へのこだわりが、学校教材メーカーならではですよね。

電源もすっぽりブロックの中に。この電源ボックスが組み込めることで、ケーブルでつながったままでしか動かないロボットよりも、自由度の高い動きが実現できるのです。

電源ボックスを組み込んだら、ボディは完成です。

ヘッドとアームを組み立てる

最後に、ヘッドとアームを組み立てていきます。

アーテックロボには目玉ブロックが付属しているのも、実は結構ポイント高いのではないかと思います。目がつくだけで、いっきにロボットの雰囲気が活き活きしてきますし、顔のないロボットよりも、やっぱり子どもたちの創造力が広がりますよね。

アームの部分は、回転軸ブロックを使うことで、上下に動くようになっています。ここに物を乗せるとアームが下がり、タッチセンサーが反応する、という仕組みのようです。……なるほど。

ボディと組み合わせたら、ロボット「トランスポーター」の完成です!

今回は大人が組み立てましたが、説明を見ながら1時間弱の組み立て時間。

途中でいろいろ確認しながら、ソフトをダウンロードしながらだったので時間がかかりましたが、必要なブロックを用意して、子どもが説明書どおりに組み立てるだけであれば、30分ちょいあれば作れるのではないかな?と組み立ててみて感じました。

いよいよロボットを動かしてみよう!

さて、ロボットが完成したら、次は動かしてみましょう!

アーテックロボのサイトには、トランスポーターを動かすサンプルプログラムも一緒に配布されているので、こちらをダウンロードしてきます。

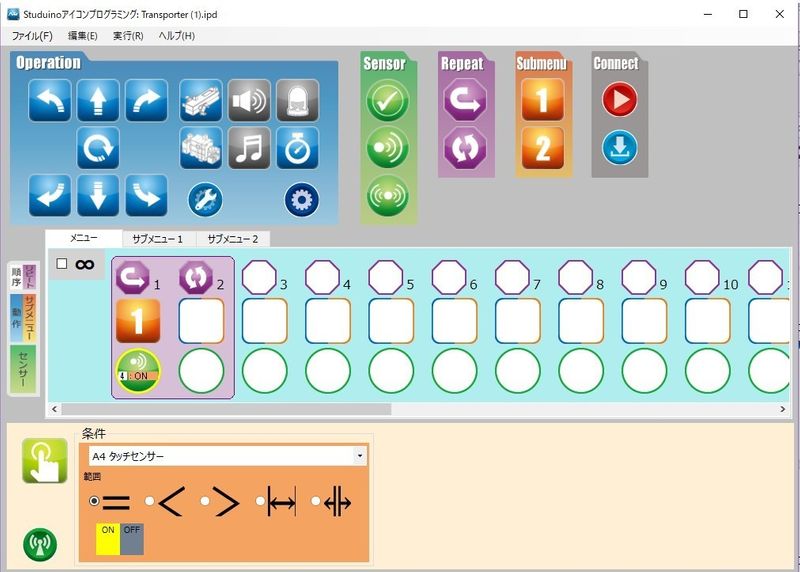

ロボットを動かすプログラムを作る「スタディーノソフト」には、アイコンを並べていくだけでプログラミングできる「アイコンプログラミング環境」と、プログラミング言語のルールに基づいた形でプログラムをブロック単位で組み立てていくことができる「ブロックプログラミング環境」の2つが用意されています。

小さな子にもわかりやすい、「アイコンプログラミング環境」のサンプルプログラミングを読み込んだところがこちら。

一体どんな意味があるのか、ちょっと見ただけではよくわかりませんが、なにはともあれ、ひとまずロボットを動かしたい!ということで、ロボットとパソコンをUSBケーブルでつなぎ、サンプルプログラムをロボットに転送します。

さて、これでロボットが動く準備はできたはず。腕にある程度重さのあるもの(今回はテレビのリモコン)を置いてみると……。

動いた!!

きちんとリモコンの重さでタッチセンサーが反応し、動き出しました。

そして、下の赤外線センサーが黒い線を感知して、線の上をぐるぐると進んでいき、リモコンを手に取ると、ストップしました。

自分の組み立てたロボットが実際に動くのを見るのは、大人でもワクワクしますね。子どもなら、なおさらなのではないでしょうか。

実際に動かしてみるとこのような感じです。

ロボットを動かすプログラムを考えてみる

これで終わってはただのロボット組み立て

さて、これで終わらせてしまっては、ロボットプログラミングではなく、ただロボットを組み立てただけ、になってしまいます。

サンプルプログラムがどう組まれていて、この動きをしているのか、分析してみましょう。

アイコンのみで最初はとっつきにくい表示ですが、マニュアルを読んだり、各アイコンにマウスカーソルをのせてみると、その意味が分かってきます。

まず、この「メニュー」のタブの命令は、

- タッチセンサーがONになったら、サブメニュー1の繰り返しを始める

- タッチセンサーに反応が無いときは、何も動作しない

という2つのシンプルな命令。そして、次にメニューから呼び出される、「サブメニュー1」のタブを開いてみます。

こちらは、それぞれの赤外線センサーにどの程度の入力があれば、右にまがる、左に曲がる、まっすぐ進む、という3つの命令。

なんとなく、トランスポーターロボットが動いた命令の中身がわかったでしょうか?とてもシンプルな命令で3つのセンサーをフル稼働して動いているのですね。

ちなみに、ブロックプログラミング環境のサンプルプログラムはこんな感じ。こちらはアイコンプログラミング環境より、中身を理解するのに時間が必要そうです。

たくさんのサンプル作品もあるけれど、オリジナルも作りたい

アーテックロボのサイトには、他にもパッケージに応じた、たくさんのロボットの組み立て説明書とサンプルプログラムが掲載されています。

そのため、ロボットを組み立てて、サンプルプログラムをダウンロードし、動かしてみるという一連の流れが、プログラムがわからなくても楽しめるようになっています。

ただ、やはりアーテックロボは「ロボットプログラミングキット」。どうせなら、サンプルプログラムではなく、自分の考えたオリジナルのロボットを、自分で考えたプログラムで動かしてみたいですよね。

プログラミングソフト「スタディーノソフト」から、各プログラミング環境の入門ガイドがダウンロードできるようになっていますので、親子で一緒に、プログラミングの勉強を始めてみてはいかがでしょうか。

アーテックロボのサイトには、「みんながつくったアーテックロボ動画集」として、ユーザーからのオリジナルロボ動画も掲載しています。こんなことまでできるの?!という驚きと共に、自分もこんなすごいのを作ってみたい!と子どももやる気になるかもしれませんね。

子どもに楽しくわかりやすく教えてくれる、アーテック運営のロボット教室

ここまでやってきて、それでもやっぱりプログラミングなんてわからない!マニュアルを読んでも頭に入ってこない!というパパママもいるでしょう。

また、ある程度の仕組みは理解できても、いざオリジナルのロボットを作ろうと思うと、思ったように動かなくて途中で投げ出してしまう!子どももわかるように説明ができない!なんてこともあるかもしれません。

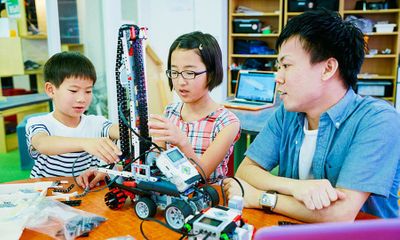

そんなときは、アーテックが運営しているロボット教室を検討してみるのも、良いかもしれません。

「自考力キッズ」と「エジソンアカデミー」

アーテックでは、アーテックロボを使ったロボット教室として、低学年向けの「アーテック自考力キッズ」と高学年からの「アーテックエジソンアカデミー」を運営しています。

このロボットプログラミング教室に通えば、先生がプログラミングの基礎からしっかり、わかりやすく、そして楽しく、子どもたちに教えてくれます。

最初は簡単なものから始め、徐々に難しく、複雑なものも作れるように指導してくれるので、子どもがパパママもびっくりするような、オリジナルロボットを披露してくれるようになるかもしれませんね。

お近くのアーテックエジソンアカデミーを今すぐ検索!

子どもの習い事を探すなら、コドモブースターを使おう!

子どもの習い事情報サイトも複数ある中でもコドモブースターがおすすめな理由はこれ!

近くの教室が検索・その場で体験予約ができる

習い事を探すとなったらやっぱり、家の近くの住所や最寄りの駅で探しますよね?

『コドモブースター』では、お住まいの地域や駅名などから近くの教室が検索でき、どんな習い事教室があるか一目でわかります!

またコドモブースター内で体験などの予約もできるのでとってもカンタン。

口コミで評判がわかる

気になる教室があっても、実際にはどうなんだろうと評判が気になりますよね?

周りに通っているお友だちがいなかったら、体験の1回で決めなければならないのは、ちょっと心配の方もいると思います。

『コドモブースター』では、教室の体験や入会された方の生の声を見ることができるので、教室選びの参考にもなりますよ。

おトクなキャンペーンも実施

時期によっては、アンケートに答えるとプレゼントがもらえるキャンペーンも実施しているので、とってもおトクです。

子どもの習い事を探すなら、まず『コドモブースター』で検索してみましょう!